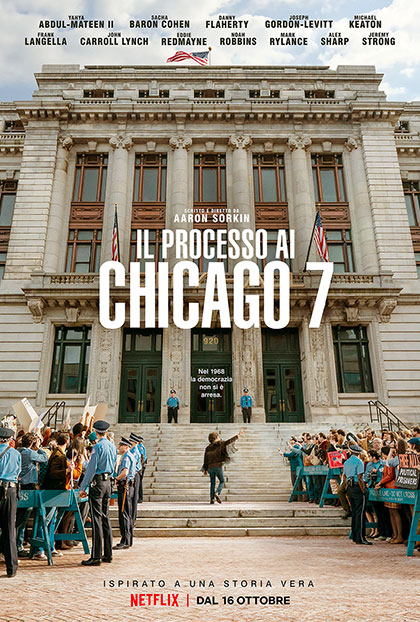

Nel 1969, con l’appoggio del neopresidente degli Stati Uniti Richard Nixon, tutti i più influenti attivisti dell’epoca, in lotta per porre fine alle discriminazioni razziali e per il ritiro delle truppe americane dalla guerra del Vietnam, vengono portati a processo, con la falsa accusa di cospirazione e di incitazione alla sommossa, per gli scontri avvenuti con la polizia di Chicago, durante la convention del Partito Democratico del 1968.

Nazione: Stati Uniti

Anno: 2020

Genere: Thriller, drammatico

Regista: Aaron Sorkin

Durata: 129 min

Attori: Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella

Acquistato da Netflix nel giugno scorso, dopo che la pandemia di Covid-19 ne ha impedito la distribuzione in sala da parte di Paramount, è arrivato di recente sui nostri schermi, direttamente in streaming (se si esclude un brevissimo passaggio nei cinema, a opera di Lucky Red), Il processo ai Chicago 7, un progetto a lungo caldeggiato da Steven Spielberg, che più di dieci anni fa aveva chiesto all’emergente Aaron Sorkin di scriverne la sceneggiatura. Poi, però, il buon Steven preferì dedicarsi ad altro e il film rimase nel limbo per parecchio tempo, sebbene diversi registi avessero dichiarato di essere interessati a dirigerlo. Nel 2018, tuttavia, sull’onda dello sdegno provato per alcuni comizi di Donald Trump, in cui il tycoon, mentre era in corsa per la Casa Bianca, inneggiava al pestaggio dei manifestanti, il filmmaker dell’Ohio ha deciso di rimettere in moto il processo produttivo della pellicola. L’intento di Spielberg era piuttosto chiaro: utilizzare una delle pagine più vergognose della storia giudiziaria americana per denunciare i continui soprusi di istituzioni e forze dell’ordine nei confronti di oppositori politici e minoranze, cresciuti a dismisura sotto la presidenza Trump. Da un simile incipit, ne poteva nascere un film memorabile, e probabilmente sarebbe stato così se a dirigerlo fosse rimasto il regista di E.T. (in quei mesi impegnato con il remake di West Side Story), anziché lo stesso Sorkin che, dopo l’Oscar vinto per la sceneggiatura di The Social Network e il buon successo al botteghino di Molly’s Game – che ha anche segnato il suo esordio dietro la macchina da presa – è inspiegabilmente assurto a nuovo autore di punta del cinema americano. È esattamente questa semplicistica e affrettata sopravvalutazione di capacità registiche ancora tutte da dimostrare che ha dato origine ai numerosi mali della pellicola, compreso l’errore più grande di tutti e cioè l’aver deciso di rendere il set cinematografico una sorta di palcoscenico stile off Broadway. È noto, infatti, che prima che Spielberg riprendesse in mano il progetto, Sorkin, timoroso di vedere andare sprecato il lavoro già fatto, avesse deciso di trasformare la sua sceneggiatura in una pièce teatrale, ma quando si è tornati all’idea originale di un lungometraggio per il grande schermo, l’autore newyorkese deve aver creduto che fosse possibile mantenere in quest’ultimo l’impianto di base di quella che ormai era diventata un’opera del tutto differente. I tempi di cinema e teatro, però, raramente combaciano, e sebbene esistano esempi riusciti di passaggio da un mezzo espressivo all’altro, un film di denuncia, per essere veramente efficace, deve necessariamente seguire le regole del linguaggio cinematografico. La totale assenza di ritmo e l’eccessiva verbosità dei personaggi, che caratterizzano la pellicola di Sorkin, vanno, invece, esattamente nella direzione opposta. Se poi aggiungiamo il parziale scollamento che si percepisce tra la trama principale e alcuni passaggi secondari (su tutti, gli inopportuni monologhi di Abbie Hoffman – anche questi, guarda caso, ambientati in un piccolo teatro – che paiono un puro esercizio di stile, e non il tentativo di far emergere la statura politica e morale del personaggio) e la mancata valorizzazione del validissimo cast a disposizione, fanno chiaramente intuire il clamoroso abbaglio preso dal regista newyorkese, il quale deve aver pensato che la qualità della scrittura – comunque innegabile – dovesse e potesse prevalere su tutti gli altri aspetti del film. Sprecare grossi calibri come Eddie Redmayne e Mark Rylance è un vero e proprio peccato mortale, considerando che gran parte del budget della pellicola è stato speso per il cachet degli attori. E se l’interprete di Newt Scamander trova comunque il modo di ritagliarsi qualche momento per mettere in mostra le sue capacità, Rylance, invece, – penalizzato anche da un’acconciatura orribile (che solo in apparenza ricalca quella del modello originale) – si perde in scontri dialettici con Frank Langella (nei panni del partigianissimo giudice Julius Hoffman) che, più che manifestare l’insofferenza del suo personaggio verso una sentenza già decisa, paiono una semplice sequenza di sketch di due artisti di cabaret. Di questo, tuttavia, è in parte responsabile lo stesso Langella, che non fa nulla per rendere meno macchiettistica la sua recitazione. Stesso discorso per i due fondatori dello Youth International Party, il già citato Hoffman e il suo “socio” Jerry Rubin, dipinti spesso solo come due stralunati fricchettoni (Rubin in particolare), più preoccupati di minare l’autorità del giudice, che interessati a sfruttare l’interesse mediatico verso il processo, per diffondere le proprie idee. E a nulla vale l’impegno di Sacha Baron Cohen, che veste i panni di Hoffman, di cui Sorkin, nei vari siparietti in tribunale, non riesce neanche a sfruttare la naturale predisposizione alla comicità. E potremmo ancora continuare con la presenza quasi superflua di un personaggio carismatico come Bobby Seale, uno dei fondatori delle Pantere Nere (una colpa di sicuro non imputabile all’attore che ne interpreta la parte, il bravo Yahya Abdul-Mateen II) o il passaggio troppo breve concesso a un potenziale mattatore come Michael Keaton. Solo Joseph Gordon-Levitt riesce a offrire una prova convincente, in special modo quando il suo personaggio riesce a riscattarsi nella potente scena finale (una delle pochissime da ricordare dell’intera pellicola).

Il risultato paradossale di tutto ciò è che gli spettatori fanno fatica a entrare in empatia con i protagonisti, quando questo doveva essere lo scopo principale del film, soprattutto per portare alla luce i temi cari a Spielberg, i quali, al contrario, rimangono coperti da slogan nostalgici, messi in scena come pura ricostruzione storica e non come metafora della deriva autoritaria del governo federale.

Il rammarico, come detto, cresce al pensiero di cosa poteva essere la sceneggiatura di Sorkin in altre mani, in un periodo tanto tribolato per il cinema mondiale. Tra l’altro, considerando che l’argomento affrontato dalla pellicola è uno di quelli adorati dall’Academy, in questo annus horribilis per Hollywood, dove sono state veramente poche le uscite degne di nota, Il processo ai Chicago 7 rischia di essere uno dei film protagonisti della prossima corsa agli Oscar.

Mai come questa volta, però, sarebbe proprio il caso di dire: oltre al danno, la beffa!

VOTO FILMANTROPO:

TRAILER: